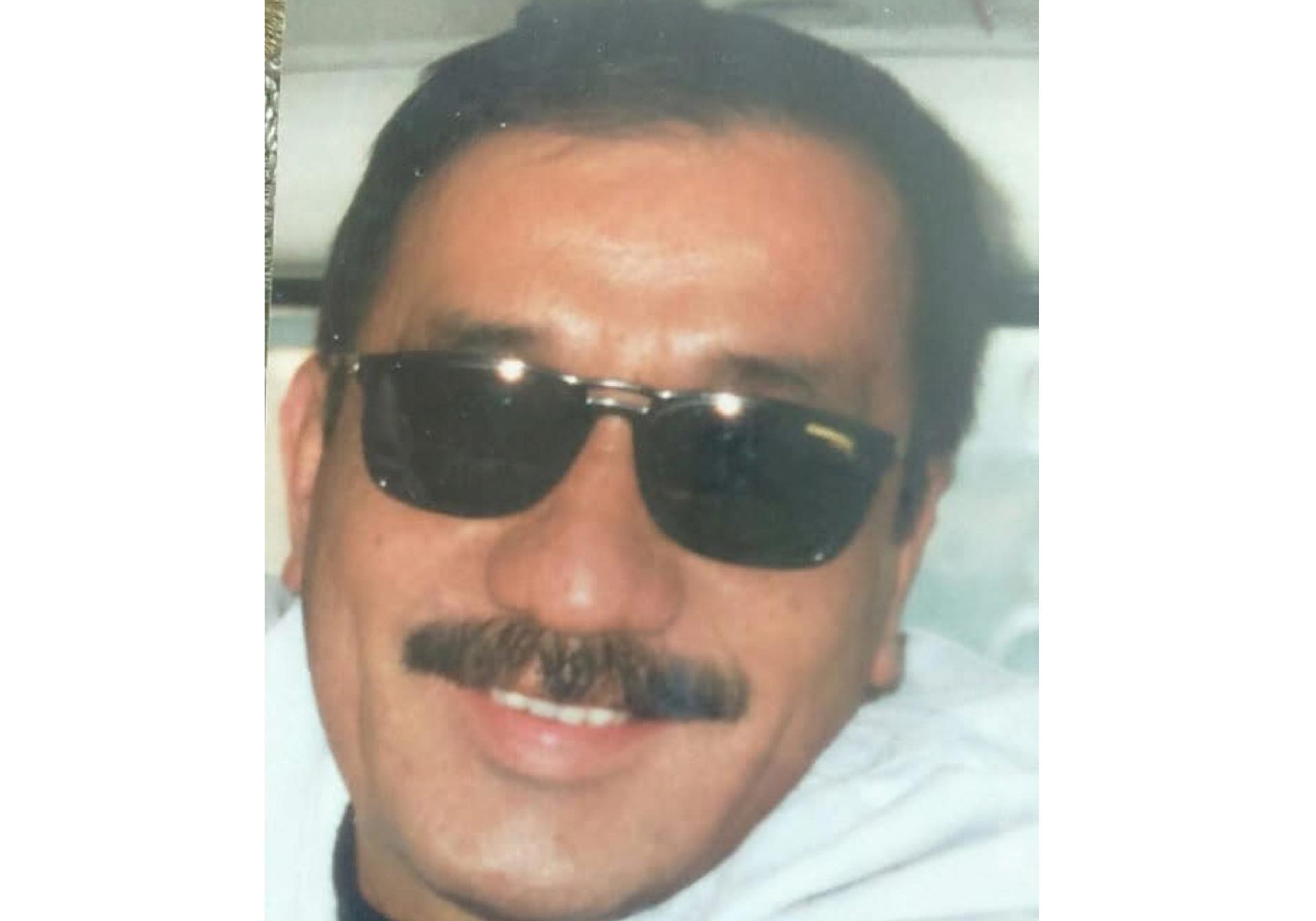

فؤاد بخاري.. من الذهب العتيق

2025.11.20

محمد صباح الحواصلي

كان شخصية رصينة: كلامه رصين، وتأمله، وفكره، وسرحاته، وضحكاته، ومشيته، وتدخينه لسيجارته، ونظرته إلى محدثه، وإطالة استماعه إليه، والشروع في اجابته بصوت هادئ، لبق، ودود، دون الخروج عن مجال الاجابة، ودون مناورة. لم يكن فؤاد بخاري ممن يحرصون على إظهار عقيدته؛ فقد كان أكثر حباً للحياة من أن يكون صاحب أيديولوجية. صحيح أنه كان يسارياً قريباً من الفكر الماركسي، ولكن يساريته (تشبه يسارية بيكاسو) غير ثرثارة.. كانت يسارية رسام همّه هو حرصه على أن يعبر عن رؤاه وتجربته مع الألوان.. أن يجاهد بالريشة وقلم الفحم كي يبلغ تجلياً فنياً يحرق خلاله مئة سيجارة كي يقول ما يود قوله بالريشة الرهيفة أو قلم الفحم. قال لي مرّة:

"ما يهمني في الرسم هو روح الطفولة ولو كنت أرسم عجوزاً.."

ومرة قال لي أيضاً:

"الفنان المبدع هو الذي ينطق العين ويجعلها تحكي وترى في آن معاً.. إنها نافذة العالم."

طلب مني ذات يوم صورتي لكي يرسمها. وعندما انجزها وقدمها إليّ، أذهلني ما رأيت! رأيت نفسي أمام مرآة ولكن بقلم فحم.. لم أصدق أن يراع فنان يمكن أن تكون بهذا الإبداع (من مستوى الفنان التشكيلي والنحات عاصم الباشا).. كنت (أنا) في لوحته أكثر من (الصورة) التي نقلني عنها.. ولو سئلت: أيهما أنت يا صباح؟ لقلت اللوحة أولاً، ثم أنا ثانيا! ثم الصورة الفوتوغرافية! وفؤاد على الرغم من هذه الإجادة الفنية كان رساما مُقِلا.. لم أرَ له إلا لوحات قليلة بالقلم الفحم، ولم أشهد له معرضاً فنياً، مع ذلك ومن خلال لوحته لوجهي وجدت فيه فنانا مبدعاً.

عرفته عن طريق صديقي الراحل محمد بني مرجة، فكلاهما يعيش في حي القزازين، ليس بعيداً عن مقبرة الدحداح، وحي العقيبة والعمارة، ومنزلي في شارع بغداد. كان يسكن في بيت عربي قديم آخر حي القزازين مقابل الدحداح.

كنت في منزل محمد، في غرفته الصغيرة التي ابتلعتها مكتبته الكبيرة وسريره الكبير، عندما التقيت بفؤاد لأول مرّة: عرفني عليه:

"فؤاد بخاري.." صافحته، ثم قدمني محمد إليه:

"صباح حواصلي.."

قال: "حدثني عنك محمد.. ووجهك أليف."

قلت له: "وأنا رأيتك كثيرا على رصيف شارع بغداد، وحدثني محمد عنك وعن فنك.."

صار فؤاد صديقي، وسرنا كثيراً في شوارع دمشق، وبحذاء سور مقبرة الشهداء، وجلست معه مرة واحدة في مقهى الروضة، وزرنا معاً مكتبة نوبل أكثر من مرة، وزارني في البيت، وزرته في بيته العربي، وهناك تعرفت على أخيه الكبير (الراحل) فاروق، وعلى ابن عمه (الراحل) الكاتب برهان بخاري.

في زياراتي الكثيرة لبيته في القزازين، كنا نجلس في غرفة الضيوف، وخلال أول زيارة التقيت بأخيه الكبير فاروق، المثقف اليساري الذي كان يأمل أن ينهى مسرحية قد بدأها، لكنه انصرف عنها ليفتح محل لألعاب الأطفال.

أما جلساتي مع فؤاد فكان لها نكهة أخرى وروح أخرى: فيها صوت أم كلثوم التي يعشقها، وفناجين القهوة التي لا تعد، وحرق سجائر لا تحصى، وحديث ليس فيه صفة الحوار، بل أن أقول ما في خاطري، ويقول هو ما في خاطره.. والذي كان في خاطرنا نحن الأثنين: فن وأدب فحسب.. الريشة فيه تحدث عن تجربتها مع الألوان وبراعة مزجها، وقلم الفحم يزاحم الريشة ليحكي عن انسيابه على الورق المقوى وقدرته الإبداعية العالية من خلال الأبيض والأسود. وكان قلمي يحدث عن بهاء الاقصوصة التي تُرسم بالكلمات، وتلونها تجليات اللغة وقدرتها على القول دون التصريح، وسحر تراوحها بين الفصحى والعامية. وعندما سألني للمرة المئة! "فنجان قهوة؟" قلت له: "لا منشان الله.. حاج قهوة." فقال: "سيجارة إذن؟" فقلت له: "بدك تقتلني!" فضحك وسعلت أنا.

وجاء وقت، بعد عودتي من لندن سنة 1972، أن أنشغلنا – أنا وفؤاد – عن بعضنا بعضا.. ومضت أيامُ طوتْ دراستي الجامعية وخدمتي العسكرية وسفري إلى الرياض التي طالت عقداً من الزمن، وعودتي القصيرة إلى دمشق، ثم سفري الأبدي إلى أمريكا. هناك، في غربتي، مع اختراع التواصل الإجتماعي، بحثت عن أصدقائي فعثرت على بعضهم، وضاع الكثير منهم، وبلغني رحيل ما لم يخطر على بالي أنهم قابلون للرحيل بهذه السهولة ومن بينهم: فؤاد بخاري. علمت بوفاته ووفاة أخيه فاروق. وأن فؤاد ترك الرسم وعمل مع أخيه ببيع ألعاب الأطفال. لا أدري ربما عثر فؤاد على براءة الطفولة التي سعى إليها في لوحاته فوجدها على وجوه الأطفال في حالة إندهاش وفرح وهم يختارون ألعابهم من متجره.