تلك المدينة

2023.10.27

سامي مروان مبيّض

كنّا في دمشق نتجنّب ذكر مرض السرطان، ونشير إليه دوماً بقول "هداك المرض." وقد نضطرّ اليوم إلى فعل الشيء نفسه بعد محاربة مواقع التواصل الاجتماعيّ والمؤسّسات الكبرى لأيّ ذكر لـ"تلك المدنيّة" التي يبدأ اسمها بحرف "غ."

أمس كتبت منشوراً لم يعرض إلّا على قلّة قليلة، وحُجب لأنّه يحتوي على ذكر "تلك المدينة." أعيد نشره اليوم دون ذكرها لمعرفة إن كان بالإمكان الالتفاف على خوارزميّات الفيسبوك.

***

منذ بدء الحرب الأخيرة على "تلك المدينة" منتصف شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) الحاليّ، والإذاعات العربيّة تمطرنا ليلاً ونهاراً بأغنيات وطنيّة، لعلّ أبرزها أوبريت "الحلم العربيّ"، وسابقتها "وطني حبيبي" التي لحّنها محمّد عبد الوهاب، وقاد مجموعتها الغنائيّة سنة 1960. أعترف أنّ هذه الأغنيات كانت وما تزال تدغدغ الكثير من العاطفة الجميلة في داخلي، وتعيدني في الذاكرة إلى أيّام الشباب المبكّر، يوم كنت مؤمناً بها، ومتحمّساً لمضمونها وألحانها.

كم كانت تعجبني نجاة الصغيرة حينما تقول: "وطني يا جنّة الناس حسدنها، على أمجادها وعلى مفاتنها"، وكنت أظنّ أنّ عدداً من المدن العربيّة – ومنها دمشق – كانت فعلاً جنّة في زمن مضى، وكان الجميع يحسدونها على أمجادها ومفاتنها.

يوم أُطلِقت "الحلم العربيّ" سنة 1998 كنّا طلّاباً في جامعة بيروت الأمريكيّة، دخلنا على أستاذنا في قسم التاريخ البروفيسور القدير سمير سيقلي – وهو فلسطينيّ – لنسأله عن رأيه فيها. ضحك ضحكة صفراويّة وقال: "أأعجبتكم فعلاً؟ لقد أخطأ المنتجون في تسميتها، وكان يجب أن تكون "الكابوس العربيّ" بدلاً من الحلم العربيّ. سوّغ موقفه يومها بالإشارة إلى مشاهد الضحايا العرب في كلّ الحروب مع إسرائيل، من 1948 ولغاية 1973، وصولاً إلى أطفال الحجارة في الانتفاضة الأولى. "كلّ هذا الدمار والقتل... كلّ هذا الخراب، والعرب لا يجيدون إلّا الحلم والغناء والبكاء والوقوف على الأطلال، يتغنّون بأمجاد مضت، لا قيمة لها في عالمنا اليوم."

أغضبني كلامه يومئذ، وأعود إليه اليوم بعدما أصبحت أباً، ودخلت في النصف الثاني من العقد الرابع من العمر. هل كانت كلّ هذه الأغنيات والأناشيد مجرّد حلم أو وهم أو "مورفين" أُعطي إلينا في الوريد؛ لتخديرنا نحن الشعوب العربية؟

وهل كان عبد الوهاب والمجموعة شركاء في "الجريمة" أم أنّهم كانوا يظنّون أنّهم بالغناء سيهزّون عرش إسرائيل، ويسقطون دولتها في البحر؟ ولو عادت بنا عقارب الساعة إلى الوراء...إلى سنة 1948... هل كان من الممكن أن يكون موقفنا مختلفاً تجاه قضيّة فلسطين وأهلها؟

ولو كان، كيف سيكون شكل الوطن العربيّ اليوم؟ هل كان من الممكن تجاهل احتلال الأرض، وانتهاك العرض، وتهجير الناس، ومحو فلسطين من على خارطة العالم؟ والأهمّ: هل نريد توريث هذه الحروب إلى أولادنا؟

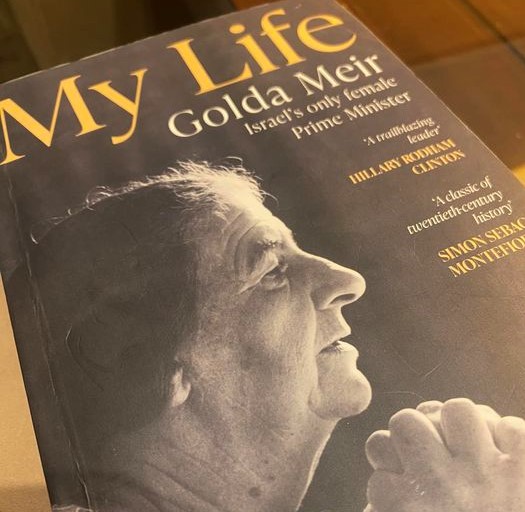

منذ أيام، كنت أقرأ في مذكّرات غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل سنة 1973. نظرت ابنتي التي تبلغ الرابعة من عمرها إلى صورة غولدا مائير، وسألت: "من هذه؟" عمرها الصغير لا يسمح بكثير من الشرح والاستفاضة، فاكتفيت بالقول: "هي سيّدة شرّيرة مثل الساحرات الشرّيرات اللواتي تقرئين عنهنّ في قصص ما قبل النوم." نظرت إليها ليلى، وقالت ببراءة الأطفال: "هي قبيحة جدّاً، أنا لا أحبّها".

كان بإمكاني تجاهل سؤالها، أو التلاعب به. كان بإمكاني القول: إنّها سيّدة عجوز عاشت في زمن بعيد جداً عن زمانك ولا علاقة لك بها، ولكنّي وجدت نفسي أمام حاجز نفسيّ كبير لا يمكنني تجاوزه، إنّ هذه السيّدة العجوز هجّرت ملايين، وتسبّبت في قتل آلاف الأبرياء، وهي صاحبة المقولة الشهيرة: "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطينيّ".

وهنا أدركت أنّ الحلم ما يزال مستمرّاً...