محطات من قطار الرعب التدمري.. الاختراق الأمني الكبير واستدراج الطليعة والاجهاز عليها

محمد سالم عتال

تركت قصة استدراج الطليعيين من خارج سورية عن طريق العميل جاهد دندش، والتي انتهت باعتقال عدنان عقلة وحوالي سبعين طليعياً من خيرة شباب الطليعة، أثارها العميقة في نفوس باقي الطليعيين، سواء القلة منهم التي ما زالت داخل سورية، أو أولئك الذين كانوا في الشتات خارج القطر، وزعزعت الثقة بين صفوفهم...

وخصوصاً أنها جاءت بعد أحداث حماة التي كانت قد هشمت رأس التنظيم ورموزه...

وهنا استغلت أساطين المخابرات السورية، هذه الحالة المتردية التي وصل إليها التنظيم، من الانكسار والهزيمة واهتزاز الثقة، فعرضت على قيادة الطليعة في الخارج إجراء مفاوضات صلح مقابل تلبية بعض مطالبهم، وكانت القيادة قد آلت إلى هاشم شعبان (أبو العلا) وغسان أبا زيد ( أبو النور).

العرض كان عن طريق مسؤول الطليعة في المنطقة الشرقية، الذي تم إقناعه بالتوسط في الصلح مقابل إطلاق سراحه مع بعض عناصره...

اجتمع شعبان وأبا زيد مع وفد المخابرات السورية في ألمانيا الغربية، من دون استشارة أو حتى إعلام باقي قيادات الطليعة، وكانت مطالبهم عامة وهي:

"الإفراج عن المعتقلين والعفو عن المطلوبين وإطلاق حرية الدعوة الإسلامية وإزالة الطائفية من الجيش والوظائف الحكومية"..

لكن النظام المخادع، كان يماطل في الاستجابة لمطالبهم، لأنه لا ينوي أصلاً أن يستجيب، وبينما كانت المفاوضات المكوكية تجري ببطء في ألمانيا وقبرص وأخيراً في دمشق وتأخذ منحى التأجيل والمماطلة، كانت عناصر المخابرات تتواصل مع عناصر أخرى من الطليعة، عارضة العفو عنهم بشكل فردي، وذلك لتفريق الصف، وزعزعة التنظيم المهشم بالأصل، مما أضعف موقف المفاوضين في ألمانيا، وشيئاً فشيئاً، تحول الصلح إلى مجرد استسلام.

وأصبح العرض لنزول المصالحين مقابل العفو عنهم فقط، وأجبر معظمهم في ما بعد على التعاون مع المخابرات راضين أو مرغمين.

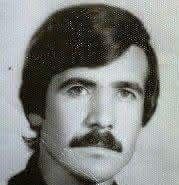

وهكذا عاد العشرات من الطليعيين إلى الداخل، أما من بقي في الخارج، فقد انقسموا فيما بينهم، وكثير منهم ترك التنظيم نهائياً، الذي آلت قيادته إلى عبدالستار عبود (أبو صالح- الصورة أعلاه)، و الذي أصدر بياناً أدان فيه الصلح مع النظام، واعتبره فردياً مع بعض الخارجين عن الطليعة، وأكد على استمرار الخط الجهادي.

لكنّ بيانه لم يعد له رصيد، حيث لم يبقَ للطليعة وجود رسمي أو قوة على أرض الواقع.

أما في الداخل: فلم يبق للطليعة أي وجود قوي على الأرض، وكان تنظيم دمشق الذي آلَ إلى أيمن الشربجي بعد اعتقال يوسف عبيد (الذي أعدم في سجن تدمر عام ١٩٨٤) قد أعلن تجميد العمل العسكري قبل أحداث حماة بأشهر، بسبب ضعف الإمكانيات مقابل شدة القبضة الأمنية وخاصة في العاصمة، وكان مراسل الطليعة بين عدنان عقلة وأيمن الشربجي قد انكشف واعتقل أثر اعتقال شباب الطليعة الذين استدرجوا من الخارج، وبعد مقتل أيمن الشربجي عام ١٩٨٨، خلفه نائبه عاطف قهوجي الذي قتل أيضاً عام ١٩٩٠، وبقيت الطليعة بلا فاعلية حتى تم إجلاء آخر مجموعاتها من دمشق عام ١٩٩٧م.

أما بالنسبة لشباب الطليعة الذين كانوا قد فروا من فرع المنطقة ثم أعيد اعتقالهم، فقد تم تصفية سبعة منهم اعتبروا المسؤولين عن فكرة الهروب مباشرة في فرع المنطقة، و من ثم تم تحويل كل من بقي في فرع المنطقة إلى سجن تدمر مع الدفعة الخمسينية التي ذكرتها سابقاً، بعد أن انفضح أمر خطة الاستدراج ولم يبق فائدة من عزلهم داخل الفرع.

أما بالنسبة لأحمد الزيات الذي سيطر عليه دواهي المخابرات، وأصبح عميلاً لهم، فقد أخلي سبيله بعد سنوات قضاها في المعتقل، وفتح مكتباً عقارياً في محطة بغداد بحلب، لكن المكتب كان في الحقيقة لتغطية عمله الأمني، حيث أصبح سمساراً يتقاضى الأموال من المواطنين مقابل خدمات أمنية، كالكشف عن أخبار سجين، أو إصدار موافقات أمنية لفتح بقالة أو مطعم، أو نقل عسكري من قطعة إلى أخرى، كما أُعطي شقة من مصادرات اليهود الذين هاجروا من مدينة حلب، ثم اختفت أخباره تماماً بعد انطلاق الثورة السورية في آذار ٢٠١١، و قيل أنه فر إلى تركيا...

أما العميل محمد جاهد دندش الذي أصبح يكنى بأبي فريز نسبة لوالده، فقد طلق زوجته الجهادية بفظاظة و قلة أدب، و انتقل للعيش في الظل في أطراف دمشق قريباً من أسياده ضباط فرع المنطقة الذين ارتبط بهم، و أصبح مثل أحمد الزيات يقدم خدمات أمنية مقابل المال، و تزوج من إحدى قريباته من فرع للعائلة كانت تسكن في ضواحي دمشق، و مع تقاعد مسؤولي المخابرات الكبار الذين كان يتعامل معهم، لم يعد يستطيع تقديم خدماته كما كان يفعل في الماضي، فوقع في مشاكل عديدة مع عدة أشخاص كان قد أخذ منهم الأموال مقدماً لتقديم خدماته، لكنه لم يستطع تقديم تلك الخدمات، و لم يُرجع لهم الأموال، و مع انتهاء دوره الأمني فتح بقالة صغيرة في ضواحي دمشق، ليتعيّش منها، بعد أن هرم و شاب، و كبر كرشه، و أصبح يدخن بشراهة ويشرب القهوة بكثرة، و يقضي أوقاته بقراءة كتب الجاسوسية، و ليس لديه أصدقاء و لا يتكلم إلا قليلاً، و الغريب أنه كان يواظب على الصلوات و قراءة القرآن.

ومع اندلاع الثورة السورية في آذار ٢٠١١، غادر حوالي فترة شهر من سورية إلى لبنان بمهمة أمنية على الأغلب، و بعدها سافر فترة مماثلة إلى تركيا، ثم عاد إلى دمشق، وقد شهد بعينيه المصابتين بعمى الألوان، انقسام عائلته و أبناء بلدته، حيث التحق أكثرهم في ركب الثورة المباركة، واعتقل ابن أخيه طالب كلية الصيدلة منذ بداية الثورة عام ٢٠١١ وانقطعت أخباره كبقية المعتقلين، ولم يستطع أن يفعل له شيئاً، أو حتى أن يُطمئن عنه أبويه، وبعد عودته من تركيا يبدو أنه لم ينفذ المهام التي أوكلت إليه على أكمل وجه، أو أراد أن يتذاكى على عناصر الأمن العسكري الشباب الذين أصبحوا يعتبرونه من الماضي، ولم يقدّروا ما قدمه من خدمات لأسلافهم، فغضبوا منه، واعتقلوه عام ٢٠١٣، ودخل الزنازين نفسها التي كان قد أعدّها لغيره، وعانى من ظروف الاحتجاز السيء، وتعرض لتعذيب شديد، وانقطعت أخباره، وغالباً قد تمت تصفيته داخل السجن بعد أن انتفت الحاجة إليه.

أما الدفعة الخمسينية التي تم تحويلها إلى سجن تدمر، وهم من تبقى من الطليعيين الذين استدرجوا من الخارج باستثناء زعيمهم عدنان عقلة، فقد تم توزيعهم على كل مهاجع تدمر، ليقللوا من مخاطر تجمعهم في مهجع واحد، وتم إعدامهم هناك جميعاً دفعة واحدة، بتاريخ ١٥ آب١٩٨٩.

وكان زعيمهم أبو عمار الذي بقي في فرع المنطقة في دمشق، قد أعدم في سجن المزة العسكري عام ١٩٨٨م.

ولتطوى بذلك صفحة دموية مؤلمة من صفحات الصراع في سورية.

لكنّ الفكرة لا تموت!

*****

في سجن تدمر الصحراوي، يجب ألا تُحصي الأيام والشهور والسنين، لأنك ستصاب حتماً بالملل واليأس والقنوط، فأنت بانتظار اللانهاية، لأنك تعيش خارج الزمان والمكان، خارج الإنسانية، ومحاصر بأبناء ابليس اللعين، ومحكوم بأولياء الشياطين.

فقط، عندما كانت أصوات وصرخات أطفال مدينة الملكة زنوبيا المجاورة، وهم يلعبون ويمرحون في أزقّتها وساحاتها، تخترق الجدران والقضبان، لتتسلل عبر موجات الحنين وتعزف لحناً من الموسيقا الحزينة في أسماعنا، كنا نشعر أن هنالك ثمة بقية من حياة، وأنه لا يزال هناك فسحة من أمل....

أشكالهم أقرب للوحوش رغم أنها تشبه كثيراً أقبح القرود، لكن من المؤكد لم تصلهم ماء آدم أبداً، لا يمكن أن تشبههم بالبشر، فقلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة، وألسنتهم كالدمل الذي يتفجر بالصديد من مواخير المجارير، وعقولهم كعقول السعادين التي لا تعرف إلا الحقد و الخراب و الدمار...

أما نحن السجناء، الذين اُختطفنا من بيوتنا العامرة، واُنتزعنا من أحضان أهلينا الدافئة، وانتقلنا من رحابة الدنيا المفعمة بالحياة والحيوية، إلى برزخ عذاب الموت وانتظاره، وما أصعب من الموت إلا انتظاره.

لحظات ولحظات ولحظات، دقائق وساعات، ليل ونهار، أيام وأسابيع وأشهر وسنون.

سنون وسنون وسنون، لا شيء فيها سوى انتظار الموت، لا نحن أحياء ولا أموات، لا نحن في الدنيا ولا في الآخرة، كل شيء مؤلم، موحش، مخيف، ضيق في المكان، ضيق في النفس، نستنشق الألم مع كل شهيق، ولا نستطيع أن نزفره، نتجرع الذل والهوان ونغص فيه حتى الاختناق ولا نستطيع أن يتقيأه، نتمنى أن نفرغ ما بداخلنا من صديد لكن هيهات هيهات...

سنين، وسنين، ورؤوسنا منحنية نحو الأرض، التي خلقنا منا، وتحنّ أن نعود أليها في أقرب وقت وحين، فتضمنا بترابها بعد أن تعبت من الانحناء المزمن، حتى تقوست ظهورنا، وانحنت رقابنا وأصابها الاعوجاج والانفتاق...

سنين و سنين، وأجسادنا لوحات تشكيلية رسمتها سياط الحقد والظلم والطغيان، وكأنها خربشات لا يستقر لها شكل، تُرسم على ظهورنا وأجسادنا بالسياط والعصي والبساطير، وتنتفخ بالتورم والتوذم والشقوق والحف، فتبدو كلوحة ثلاثية الأبعاد، تصبغها الدماء والقيوح والصديد، وشيئاً فشيئاً، ويوماً بعد يوم، وسوطاً بعد سياط، تتعمق الجراح، وتتشابك الندب والقشور، فيميل لونها إلى الإزرقاق، ثم تصطبغ أخيراً بلون أيامنا السوداء، ثم لا تلبث أن تتقشر وتسقط كما تسقط الأوراق الصفراء اليابسة في خريف عمرنا السرمدي، بعد أن تكون قد نضجت جلودنا واهترئت أجسادنا، ولكنهم لا ينتظرون أن تُستبدل بجلد جديد، بل يستمرون في رسم أحقادهم ولوحاتهم الدموية باستمرار.

وماذا عن أحلامنا هناك؟!

أحلامنا كانت بسيطة لكنها صعبة المنال، نحلم أن يأتي المساء فيقفل علينا أخيراً باب المهجع، ونستريح ولو لساعات من ضجيج أصواتهم، وقبيح سبابهم، ولهيب سياطهم...

لكنهم لا يدعوننا وشأننا حتى في المساء، ويخرجون لنا كالشياطين من أسطح المهاجع ونوافذها...

نحلم أن يتأخر الصباح قليلاً، فلا يأتي اليوم الجديد الذي لن يأتي بجديد...

نحلم أن نصحو ولم يكن قد علّمنا عسس الليل القابع فوق رؤوسنا، يتلصلص من نافذة السقف، ويحصي علينا أنفاسنا، لكي يفتتح يومه بجلدنا وتكسير أضلاعنا، فيعدّل مزاجه الصباحي وهو ينفث سمومه مع دخان سيجارته الاولى..

نحلم أن يكون فطورنا قطعة من الحلاوة الطحينية بدلا من حبات من الزيتون، فنذوبها في الشاي المخمر برائحة الكافور، ثم نقطّع داخلها بعض الخبز، و نتناول ثريد الحلاوة ذلك الطبق التدمري اللذيذ الذي يشعرنا ببعض الشبع بعد الجوع، بعض الحلا بعد مرارة الأيام...

نحلم أن لا نستقبل يومنا بلائحة إعدام تتلى باكراً مع نعيق الغربان، فنودّع إلى أعواد المشانق المنتصبة على الدوام في ساحة الباحة السادسة فوجاً جديداً، ممن عشنا معهم وشاركونا مأساتنا وأوجاعنا...

نحلم أن لا تكون أسماؤنا مع دفعة المحاكمات الميدانية، ونقابل ذلك الخصم الحكم اللئيم الحاقد، فيهددنا بالموت الزؤام، و يتشفى في إذلالنا وإعدامنا..

نحلم أن نخرج إلى التنفس، ونعود، ولم نفقد أحدنا تحت التعذيب، وليس منا من يحمل عينه على كفه، ويطلب منا أن نعيدها إلى مكانها عسى أن ترى النور من جديد...

أو أخر فقد مجموعة من أسنانه، أو تصدع فكه برفسة على وجهه من حمار وحشي، أو تهشمت أضلاعه تحت الرفس والسحق والدعس بالبصاطير العسكرية.

ونحلم، ونحلم، ونحلم، لكنّ أحلامنا كالسراب، لا تسمن ولا تُغني من جوع....

لم نعد نحلم بالحرية، فقد أصبحت خارج نطاق تفكيرنا،و تناسيناها بعد أن طال علينا أمد السنين،

كنا نتساءل باستنكار، ونحن نعرف الجواب، هل يعقل أن يطلق سراحنا مثل هؤلاء الوحوش الساديين ،و نحن زادهم وسر بقائهم؟..

ونتساءل، هل إذا ما سمع يوم من الأيام أحد من البشر بقصتنا سيصدقها؟ ونحن الذين عايشناها بتفاصيلها المؤلمة المملة نكاد أن ننكرها،

أما أهالينا، الذين كُلموا بفراقنا، فلم يبق لهم من حلمنا إلا البكاء، بكاء جاف بلا دموع، بعد أن فرغت كل المآقي وأقحلت كل الأوجاع...

سنوات، وسنوات، ونحن نتجرّع كأس المذلة والهوان، ونشتمّ راحة الموت في كل زاوية من زوايا المكان، وإنّ كل يوم من هذه السنوات كألف سنة مما يعدونها أولئك البشر الذين يعيشون خلف القضبان..

نعم، ليس أصعب من الموت، إلا انتظاره، وليس أمامنا هنا إلا الانتظار....

كل هذه الضغوط والأحزان، والجوع وندرة الطعام، وقلة الماء وأدوات النظافة والاستحمام، وتزاحم الأنفاس وضيق المكان، جعلت الأمراض المزمنة تنتشر بيننا كالنار في الهشيم..

فالجرب يغزو جلودنا في الأماكن التي لم تصلها سياط السجان، ويعشعش فوق مفاصل أقدامنا كأسراب النحل، و يحفر في بطوننا وبطون أفخاذنا، ويتغذى على ما بقي من أجسادنا النحيلة المتعبة، ويتلذذ بتعذيبنا بالحك والفرك والدعك حتى ننزع بأظافرنا ما بقي من جلودنا، ويحرمنا أن نغرق ولو للحظات بشيء من النوم العميق،

أما السل الذي تفشى وعشعش داخل صدورنا، وجعلنا نمجّ ما بقي من دمائنا وأكبادنا بلا رحمة ولا شفقة، ويترك أجسادنا نحيلة كالخيال، وأرواحنا عليلة، وأعيننا تغور شيئاً فشيئاً في نفق مظلم،

أما الحميات التي كانت تزورنا كجائحات، وتتناوب علينا واحدة تلو الأخرى، من الكوليرا إلى التيفوئيد إلى المالطية، فلا تتركنا إلا وقد فقدنا بعض أحبابنا، والكثير من شحومنا و لحومنا، وتنخر عظامنا فنرجف من شدة الحمى ونهتز من قوة القشعريرة..

ولا تسأل عن العلاج فلا علاج إلا السياط، فهو هناك الترياق الوحيد لكل العلل والأمراض،

فكنا نعضّ على جراحنا وأوجاعنا، و نصبر و نتصابر، حتى يصل إلينا الموت القريب الذي ليس بيننا وبينه إلا ما نعاني من سكراته، أو يُكتب لنا الشفاء المؤقت لنعود إلى عذاباتنا من جديد؟